Scanziani — Biografia

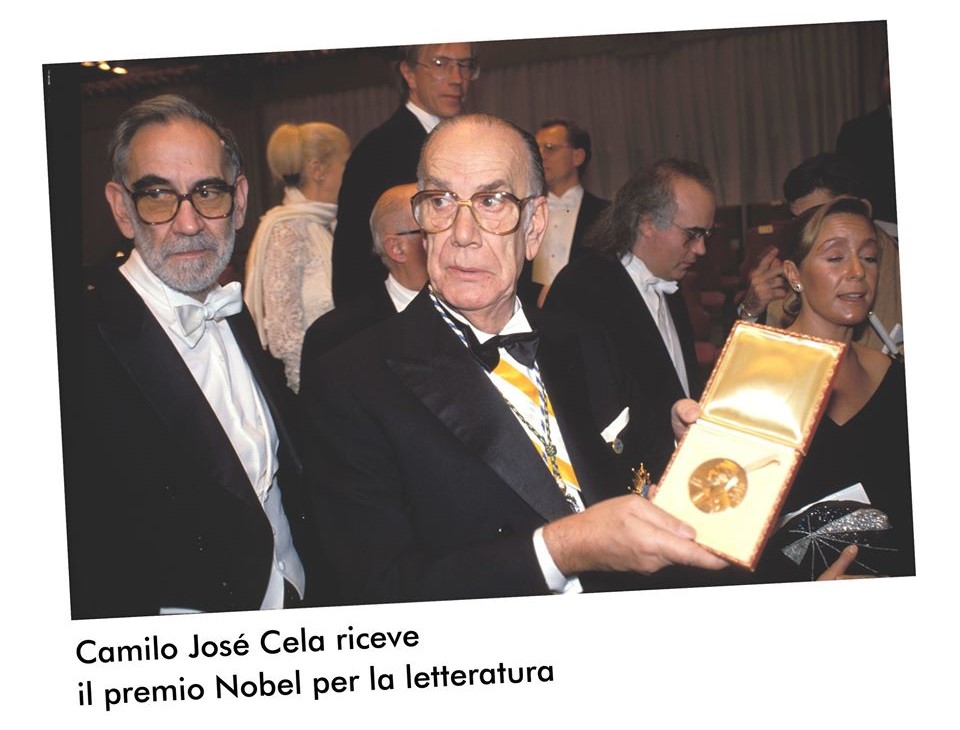

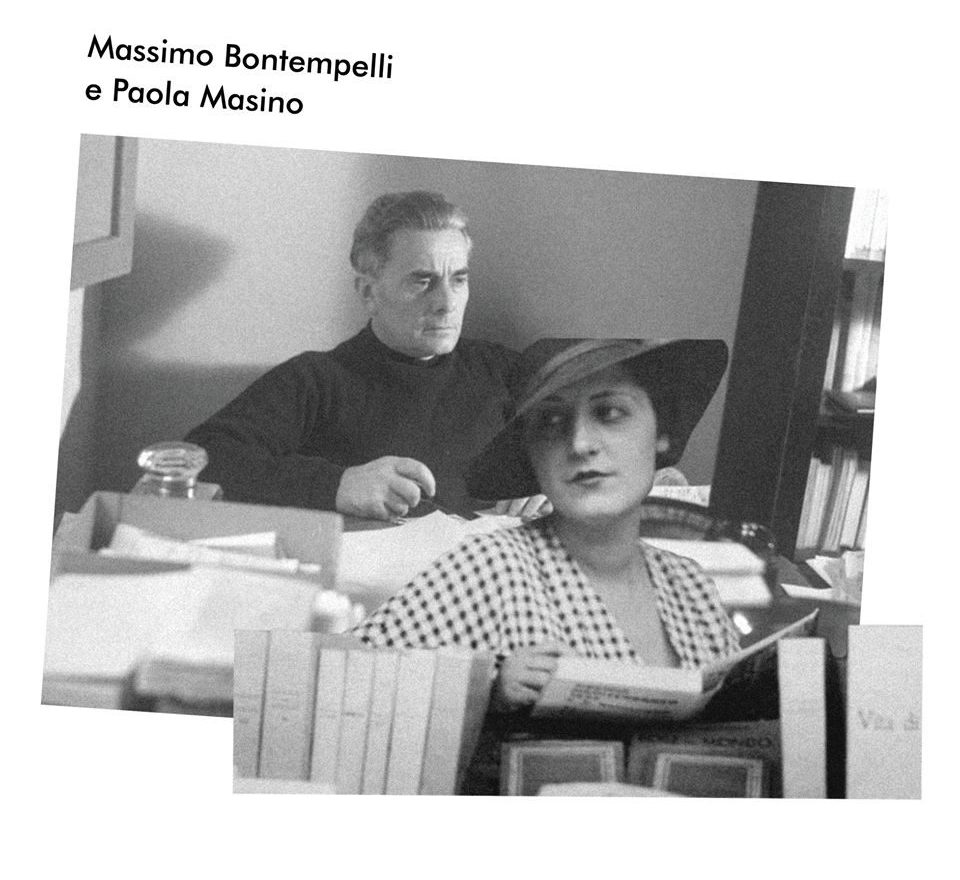

Dopo queste settimane dedicate a Bontempelli e a Cela, è il momento di introdurre il terzo protagonista del nostro catalogo.

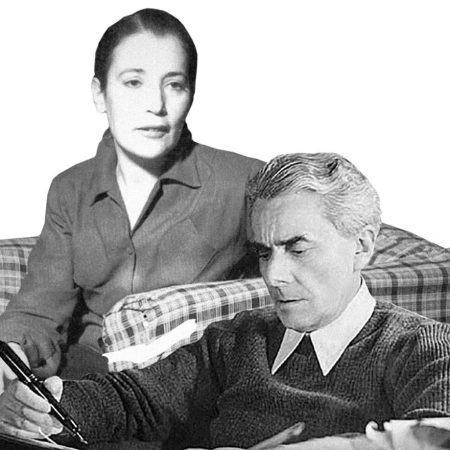

Romanziere, saggista e giornalista, Piero Scanziani è stato uno degli scrittori svizzeri più autorevoli del Novecento. Nato a Chiasso nel 1908, è vissuto tra la Svizzera e l’Italia. Negli anni della guerra, la sua casa di Berna divenne un cenacolo di intellettuali antifascisti. Mente cosmopolita, viaggiò a lungo in Europa, America e Asia, maturando una predilezione per la filosofia e la cultura indiana.

La sua fama internazionale venne consolidata dall’assegnazione del Premio Schiller. Negli anni Ottanta, grazie al sostegno di Mircea Eliade, fu candidato per due volte al premio Nobel per la letteratura.